2018年のロシアワールドカップが最後のワールドカップとなった

本田圭佑

ガンバ大阪のジュニアユースからユースへ昇格できなかった彼が、

なぜプロの中でも超一流になることができたのか?

CAFE SURVIVE(カフェサヴァイブ)という番組の中で、

第5代Jリーグチェアマン・村井満氏との対談の中にその答えはあった。

目次

本田圭佑について

2010年W杯南アフリカで2ゴールを決め世界の注目を浴びる。

2011年アジア杯では日本優勝の立役者となりMVPを受賞。

2014年、ACミランに移籍し背番号10を背負う。

同年のブラジルW杯でも1ゴール1アシストを記録。

ビジネス面では、国内外に約70校のサッカースクールを展開。

アーストラリアやカンボジアでサッカークラブの経営に携わりながら、

サッカーを通した世界中の子ども達に向ける活動が認められ2016年位国連財団から

「Global Advocate for Youth」に任命。

サッカーだけでなく、社会問題などに目を向けながら活動中。

先日、2018年のロシアワールドカップを最後に日本代表を引退すると発表がありました。

近年の日本のサッカー界、日本代表を牽引してきたことに間違いない選手である。

日本代表のユニホームを着た彼のプレーの姿が見れないと思うととても寂しい。

もちろん本田圭佑選手の存在は知ってはいるし、

どういった人物なのかもある程度は知ってはいたが、

今回のロシアワールドカップでさらに彼に対する興味を持ち

CAFE SURVIVE(カフェサヴァイブ)という彼の考えを沢山垣間見ることのできる番組を見ることにした。

CAFE SURVIVE(カフェサヴァイブ)

CAFE SURVIVE(カフェサヴァイブ)は、Amazonプライムプライムビデオで見る事ができます。

▼KEISUKE HONDA CAFE SURVIVE ♯1 VS Jリーグチェアマン 1st half 〜主張力と傾聴力〜

エピソード1と2から私が気になった部分をご紹介します。

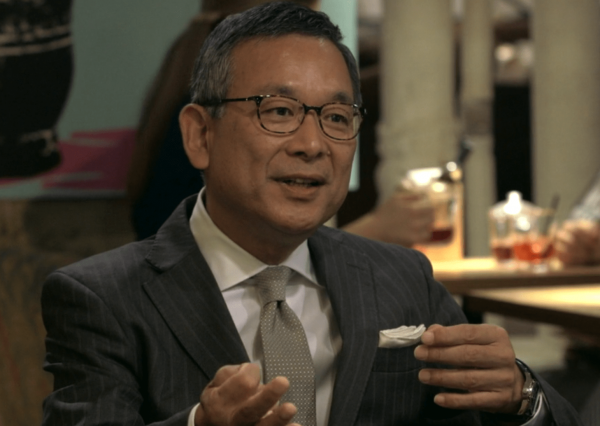

第5代Jリーグチェアマン・村井満氏との対談

CAFE SURVIVE(カフェサヴァイブ)第1回目の対談相手は、

本田圭佑が対談を熱望した第5代Jリーグチェアマン・村井満氏である。

画像:CAFE SURVIVEより

▼村井満氏

画像:CAFE SURVIVEより

村井氏はリクルートで人事の仕事をしていた経歴をもつ。

世界で通用するフットボーラーとは?

画像:CAFE SURVIVEより

村井氏は2015年に新人Jリーガーに向けた新人研修を初めてする事になり、

自身がプロのサッカー選手を経験したわけではないので何を話したら良いかとても困ったという。

それにあたり、

2005年にJリーグに入会した選手約116人に対して細かなアンケートをとって調査をした。

本田圭佑、岡崎慎司、西川周作などの日本代表になる選手、

そして一方でプロで結果を残せず現役を引退してしまう選手。

その差は一体なんなのか?

この疑問に関してとても興味深いものがあった。

例えば高校サッカーの選手権で大活躍したのにも関わらず、

プロになってから全然活躍できない選手もいる。

また、

高校時代は全くの無名だったのにプロに入ってから

活躍して日本代表にまでなる選手もいる。

もちろん怪我などの様々な影響もあるが、

プロになってから伸びる選手、伸びない選手

一体この違いはなんなのか?これはとても興味深いところだった。

その疑問を解いてくれる答えが、本田圭佑選手と村井満氏の対談の中にあった。

主張力と傾聴力

画像:CAFE SURVIVEより

本田圭佑はガンバ大阪のジュニアユースから、ユースに上がれなかった過去をもつ。

それなのになぜ日本代表になれたのか?

心技体が優れている選手だからということももちろんあるが、

Jリーグにあがれるような選手達というのは誰もが、

心技体はある程度のレベルに達しているので心技体に関してはそこまでの差はないという。

かつて人事系の仕事をしていた村井氏は職務適正検査に使われる能力項目50個を調べた。

探求心や、継続力など、

そんな様々な項目の中でも本田圭佑などのプロの中でも、

日本代表になる一流の選手達に共通していた能力は、

傾聴力と主張力であるという。

傾聴力と主張力はお互いが逆の位置にある能力で、

この2つの能力が一流のプレーヤーは図抜けて高いのだという。

傾聴力+主張力=リバウンドメンタリティー

画像:CAFE SURVIVEより

傾聴力と主張力が備わっているということはどういうことなのか?

傾聴力と主張力の2つが備わっている選手というのは、

リバウンドメンタリティーが高いのだという。

ようは、打たれ強いのである。

サッカーというスポーツはプロがやってもミスの連続になるスポーツで、

思い通りにいかないしミスが起こりやすい。

また、怪我で選手生命が終わってしまうこともある。

言うなればサッカーというスポーツは、理不尽なスポーツなのである。

心が折れる連続のスポーツ。

そんな心が折れてしまう状況の中でどうしたら上手くいくのかを考え試行錯誤をひたすら繰り返す。

これはリバウンドメンタリティーが強くないとできることではないのだ。

リバウンドメンタリティーに対して本田圭佑は、

自分の意見、哲学、信念をどれだけ持っているかだという。

プロの世界で生き残っている選手は皆、打たれ強いという。

あのメッシやクリスティアーノ・ロナウドですらシュートを外す、

どんなに成功している選手でも失敗している割合の方が多いという。

彼らもリバウンドメンタリティーが強いから成功しているのだという。

じゃあ、リバウンドメンタリティーを強くすれば良いのでは?

と簡単に思ってしまうがリバウンドメンタリティーが培われるのは非常に難しいという。

どうしたらリバウンドメンタリティーが身に着くのか?

画像:CAFE SURVIVEより

本田圭佑はガンバ大阪ジュニアユースからユースに昇格できずに星稜高校へ進学をした。

15歳の時点で挫折を味わいそれでもサッカーを続けるための次の選択をしいる。

15歳という若い年齢の段階で目の前の挫折を次につなげるにはどうしたら良いのか?

というノウハウ、メンタリティーを既に身に着けていたのだ。

彼は両親が離婚をしていて父親の祖父母に育てられ、

祖父母の教育はとてもスパルタで毎日殴られていた。

祖父母に育てられた厳しい家庭環境が、ハングリー精神を育てたという。

サッカー少年たちにハングリー精神を植え付けさせるには、

親、教育者、環境が大切だという。

クラブの指導者がサッカーのテクニックやフィジカルの指導だけではなく、

人間性の指導もしなければならないという。

まず、

人間性があってからそこからサッカーの技術だと本田は語っている。

傾聴力と主張力は1年2年で身に着くものではなく、

大人になってからは余計に身に着かない。

リバウンドメンタリティーを備えた選手を輩出しようと思ったら長期的なプロジェクトになる。

サッカー界だけではなく家庭、学校、全てにおいて携わらないといけないと2人は語っていた。

まとめ

高校時代やプロになった当初、本田圭佑選手よりも上手かった選手はおそらく沢山いたことだろう。

さまざまな理由はあったにしろ2018年の現在その立ち位置は逆転し、

彼は超一流のトッププレイヤーとなっている。

傾聴力と主張力、そしてこの2つが備わって構成されるリバウンドメンタリティー。

プロになって成功する人とそうでない人の差は一体なにか?

サッカーに限らず様々なスポーツにおいて疑問に感じていたことの答えが

本田圭佑氏と村井氏の対談で分かりとても興味深く面白い内容でした。